发布日期:2025-07-05 13:15 点击次数:52

中午吃啥?晚上吃啥?要不叫个外卖?如今,点外卖早已成了生活里的常规操作,手指在手机屏幕上轻轻一点,美味佳肴就会送货上门。其实,在没有智能手机,更没有外卖平台的古代,也能享受“外卖”的便捷。事实上,古人远比我们想象中更“潮”,对“外卖”的喜爱程度,和现代人相比,那可是有过之而无不及。

千年以前,王业给王莽点了一份“外卖”

翻开词典查询“外卖”的意思,餐饮业指销售供顾客带离店铺的食品。照这么定义,外卖早在汉朝就初现端倪了。《汉书·王莽传》里有这么一段,王莽当政的时候闹饥荒,他问侍从王业,老百姓日子过得咋样。王业为了让王莽觉得百姓生活还行,专门跑到城里买了一份“梁飰肉羹”带回去,还说连饥民都能吃上这个。你瞧,这可不就是早期外卖的雏形嘛!

到了唐宋时期,中国的外卖行业随着餐饮业的发达而多见于史册。唐代的笔记小说《唐国史补》中记载了这么一个故事:吴凑为京兆尹,他要宴请众人,明明事先没有准备,却能够如此迅速地准备好一切,这一切都得益于唐朝市场上的外卖服务,只要有钱,两三百人的食物都可以迅速为你准备好。

“汉代开始出现类似现代外卖的餐饮服务形式,但外卖一词真正出现是在宋代。”南京文史作家侯印国介绍。

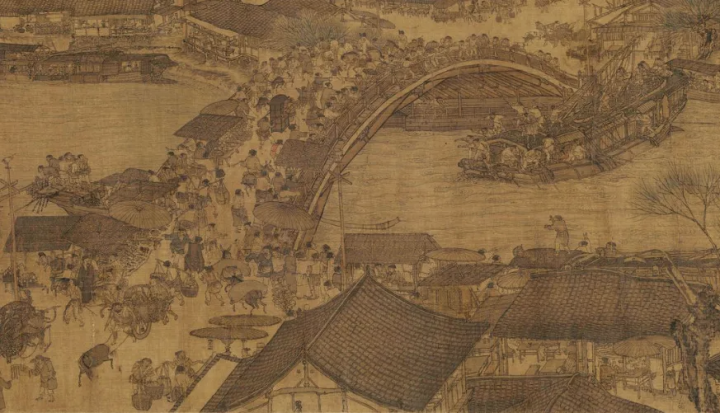

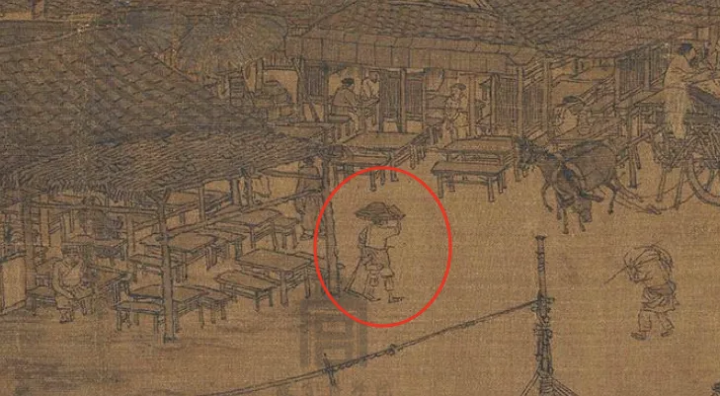

不信?请看《清明上河图》,图中有这样一个景象:在一家挂着“脚店”牌子的酒楼旁,一位做店小二打扮的“外卖小哥”,左手端着两个碗状的器物,右手拿着类似筷子的东西,腰间还束着宽大的褡膊,急匆匆地赶着去送外卖。

这样的形象可以说是现代外卖小哥的雏形了。不过,在宋代“外卖小哥”被称为“闲汉”,他们通常在酒楼附近徘徊,主动询问客人是否需要跑腿购买物品。

除了《清明上河图》中形象生动的展示,在《东京梦华录》中也有关于汴京城里流行外卖的记载,“逐时旋行索唤”“咄嗟可办”就是一种类似外卖自取的服务。当时,繁荣的东京城内,“市井经纪之家,往往只于市店旋买饮食,不置家蔬”。这意思是,那时城里的上班族往往不自己开火做饭,而是习惯在店里买食物带走吃。是不是与现在办公楼里上班族的日常很像?

宋代送餐,用的都是“定制款”神器

打包盒、餐具、保温箱……这些都是现代外卖小哥的送餐神器。那么宋朝的外卖装备是什么样的呢?

其实,在宋代不仅有业务能力超强的外卖员,还有专业的送餐装备。当时没有保温箱,外卖所用的餐盘和食盒都是由商家特制。用今天的话来说,那都是“定制款”。这种餐盘称为温盘,它由上下两层瓷构成,上层瓷薄,下层瓷厚,中间是空的。使用时向盘内夹层注入热水,可以保持菜品的温度,有类似功能的还有暖碗等。如今,在很多博物馆都可以看到温盘的实物,比如在青州博物馆便有清代粉彩福禄寿纹温盘,浙江省博物馆馆藏的宋代龙泉窑青瓷暖碗也有保温效果。

宋代的“外卖小哥”还要将这些温盘、温碗放进专门盛放食物酒菜的食盒,或者便于携带行走的抬盒,内有数层不等,可以一次送好几种菜品。这些送餐“神器”也被后世沿用。

现在的外卖员骑着电动车穿梭在高楼大厦间,那么千年前的宋朝是如何送餐的呢?

除了步行和骑行,还有一种特殊的交通用具——湖船,也就是“外卖船”。载满商品游走于临安城西湖之上的小船,在顾客“下单”后,便在短时间内到达,提供顾客要的物品。正在热展的香港故宫文化博物馆“流动的盛宴——中国饮食文化”展中,一艘用象牙雕刻的船工艺精湛、细节满满,它便生动描绘了古人水上宴饮、“点外卖”的趣味故事。

外卖的诱惑,皇帝都抵抗不了

民间有这么多好吃的,就连在宫中吃着山珍海味的皇帝,都无法抵挡诱惑。宋孝宗赵昚就对民间外卖情有独钟。他曾因贪凉吃多了民间冷饮,拉了好几天的肚子,吓坏了一群大臣。在隆兴年间的一次观灯节,入夜之后这位皇帝嘴馋难耐,于是叫了夜市上的“南瓦张家圆子”和“李婆婆鱼羹”等消夜,送进宫来,吃过之后龙心大悦,小费给得很是大方,“直一贯者,犒之二贯”,足足多付了一贯(1000文铜钱)做小费。

前几年热播的《清平乐》中提到了宋仁宗点外卖,说是宋仁宗错过了吃饭的时间,于是便叫人从市场上买来了王婆包子和猪皮肉。

据耐得翁《都城纪胜》载,宋代还流行一种上门做菜的“高端外卖”服务,出现了专门替人上门操办宴席的民间机构——“四司六局”。不管红白喜事还是郊游雅集,只需“下单”,便由帐设司搭棚挂画、铺设桌椅,厨司掌勺烹饪,茶酒司迎宾斟茶倒酒,台盘司出食、接盏一气呵成。六局更是细节拉满:果子局装点时鲜果盘宛如艺术品;蜜煎局巧制糖蜜花果增味;菜蔬局精选时令鲜蔬;油烛局专掌照明、烧炭取暖营造氛围;香药局负责焚香醒酒、奉上SPA级嗅觉体验;排办局操办挂画、插花、扫洒之事。这套服务分工严丝合缝,职业化运作将烦琐宴席变得省时省力,舒适度拉满。

南京日报/紫金山新闻记者朱彦